不同時期的紫砂砂料砂質有什么不同

溫馨提示:加好友hurenzisha ,贈送紫砂杯免費試用!

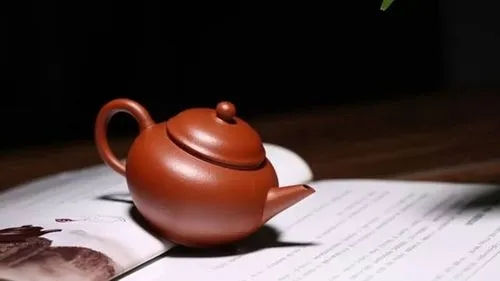

紫砂器的胎質具體地說就是砂料。不同時期的砂料有著不同的砂質,而不同的砂質呈色肌理都是不盡相同的。明代紫砂與清代紫砂在砂料上的區別如同當時的瓷器一 樣,大不相同。

明代紫砂使用的砂料內含顆粒狀粗砂,給人的感覺是粗糙的,這是當時的煉砂淘洗技術相對落后之故。據有關資料表明,明代紫砂泥料的目數為 20~30目,清中期為55~60目,近現代為100~120目。目數低,顆粒粗,孔隙度大,用手指彈擊這類壺,聲音沙啞、發悶。

明代制壺的砂料只是將最初用來制作大缸大甕的砂料略加澄煉而已,雜質較多,所以器表還很粗糙;又由于是與缸、甕一起入窯,所以壺身局部沾有少量釉淚。而清 代的砂料,澄煉工藝總體提高,出現了紫砂細砂,這種狀況與工藝史的發展進程是相吻合的。

清代制品的砂料是細膩潤澤的,倘若再經常把玩摩擦,久而久之,會有 一層光亮面,俗稱“包漿”,如同古代硬木家具,年深日久,就自然而然地會在表面產生一層光亮面。辨認泥料,在紫砂壺的斷代認識上是十分重要的環節。

在歷史上,每個相同的時期中,紫砂藝術家們所使用的紫砂料基本上是沒有太大區別的,只是煉砂調制的配方各有不同,且大多秘不示人。他們往往各自習慣使用自 己配制的砂泥,呈現出砂質的粗細,顏色肌理的不同,嚴格地區分和觀察會發現他們各自的規律性。

同一位名家制作出的造型不同的紫砂壺,即使從表面看是完全不 一樣的,但若仔細觀察會發現其外弧線、柄的曲度、流與頸的角度有驚人的相似之處。

就同一位作者而言,他的壺藝會隨著發展而不斷精深,不同時期也會有不同的 變化,但成型的線條與細微之處的處理方法,猶如一個人寫字的筆跡一樣,基本上已成為一種習慣,技法與風格是一致的,不會有太大的差異。

相關文章

發表評論